スイーツで疲れはとれない

「疲れているけれど、どうしてもあと一仕事しなければいけない」というようなとき、自分を奮い立たせるために、無意識にやけ食いをしたり甘いものを口にしたりしているのかもしれません。逆にいうと、副交感神経を高めてリラックスすべきタイミングで食べすぎてしまったり、甘いものを口に入れたりしてしまうと、緊張・興奮状態になり、リラックスどころか逆効果になります。

家に帰ってきて「ああ疲れた、今日はイヤなことがあったな。忘れるためにスイーツでも食べちゃおう」というのはわかりますが、かえって興奮して、寝つきが悪くなってしまいます。

よく「甘いものを食べると疲れがとれる」といいますが、正確には、疲れを一時的に覆い隠しているだけです。楽しみとしてケーキやチョコレートなどを食べるのはかまいませんが、お菓子を食べたからといって疲れがとれるわけではありません。

「糖質は脳の餌だから、頭を使うときは甘いものを食べるといい」というのもよく聞く話ですが、食べたものが消化・吸収されるには時間がかかります。テストの直前に甘いものを食べたからといって、脳がよくはたらくとは限りません。

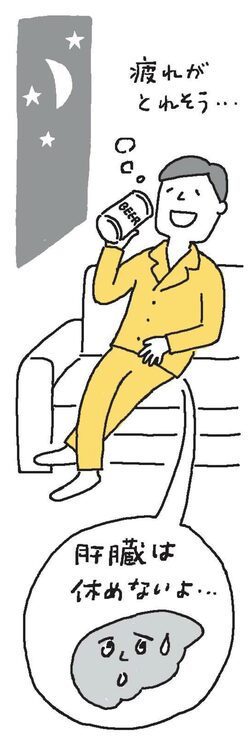

お酒は「疲労のもと」になりかねない

お酒が好きな方は、お酒と疲労回復の関係に興味があるのではないでしょうか。昔から「酒は百薬の長」といわれますし、飲むと血のめぐりもよくなります。

しかしお酒は精神的なリラックス効果が期待できるものの、肉体的には負担のほうが大きいようです。私もお酒が嫌いではないので、非常に残念なのですが……。

なぜお酒は体によくないのでしょうか。

これは、飲酒すると、アルコールを分解するために肝臓が大忙しで働かなければいけないためです。ですから「疲れをとるために」といって飲んでも、さらに疲れてしまうだけです。肝臓がアルコールを分解する過程で、アセトアルデヒドという活性酸素のような毒性物質が出ることによって、肝臓を傷つけるという説もあります。

さらにいうと、アルコールを飲むと寝つきはよくなりますが、夜中に目が覚めやすくなるので、睡眠によるリカバリーが十分にできなくなります。

「お酒を飲むと深く眠れる」という人もいますが、アルコールを飲んで寝ている状態は、麻酔で気を失った状態と似ています。

通常の睡眠であれば、ノンレム睡眠のN1→N2→N3というようにステップを踏んで浅い睡眠から深い睡眠へと移行します。しかしお酒を飲んで寝ると、そのステップが踏めないので、本来寝ている間にしなければいけない回復過程が省略されてしまいます。こうしたことからも、お酒を飲んで寝るのはおすすめできません。